如何選擇適合日常需求的個人聽力裝置

選擇個人聽力裝置時,了解自身聽力狀況與日常使用需求是關鍵。從基本的聽力檢測(audiogram)到裝置的放大(amplification)特性、藍牙連線(bluetooth)、噪音處理(noise)能力,以及是否需要與耳蝸(cochlea)相關的植入(implants)或康復(rehabilitation)支援,都是決策要點。本篇整理主要考量、常見功能與篩檢(screening)與遠距(teleaudiology)服務的角色,協助不同年齡層尤其是長者(seniors)在可及性(accessibility)與校正(calibration)面向做出更符合日常需求的選擇。本文僅供資訊參考,不應視為醫療建議。請諮詢合格的醫療專業人員,以獲得個人化的指導與治療。

聽力評估:audiology 與 audiogram 的角色

聽力評估是選擇裝置的第一步。專業的 audiology 評估會產生 audiogram,量測不同頻率的敏感度並以 decibel 表示損失程度。這些資料能協助臨床或聽力師判斷是否需要放大、頻率補償,或推薦其他介入,例如耳蝸相關的治療。了解測試結果可以更精準地對應你日常會遇到的環境,例如與人交談、看電視或在嘈雜場所聽取語音。

放大與噪音處理:amplification 與 noise 管理

放大系統不是單純把音量調高,現代裝置會依不同頻段做放大調整,以保留語音清晰度。噪音管理功能則透過方向性麥克風、降噪演算法與頻譜處理,降低背景噪音對理解的干擾。對於常在公共場所或有背景噪音的情境中使用的需求者,選擇在噪音處理上表現較好的裝置能顯著提升聽力體驗,但也需配合實際測試與校正(calibration)以免造成聲音不自然。

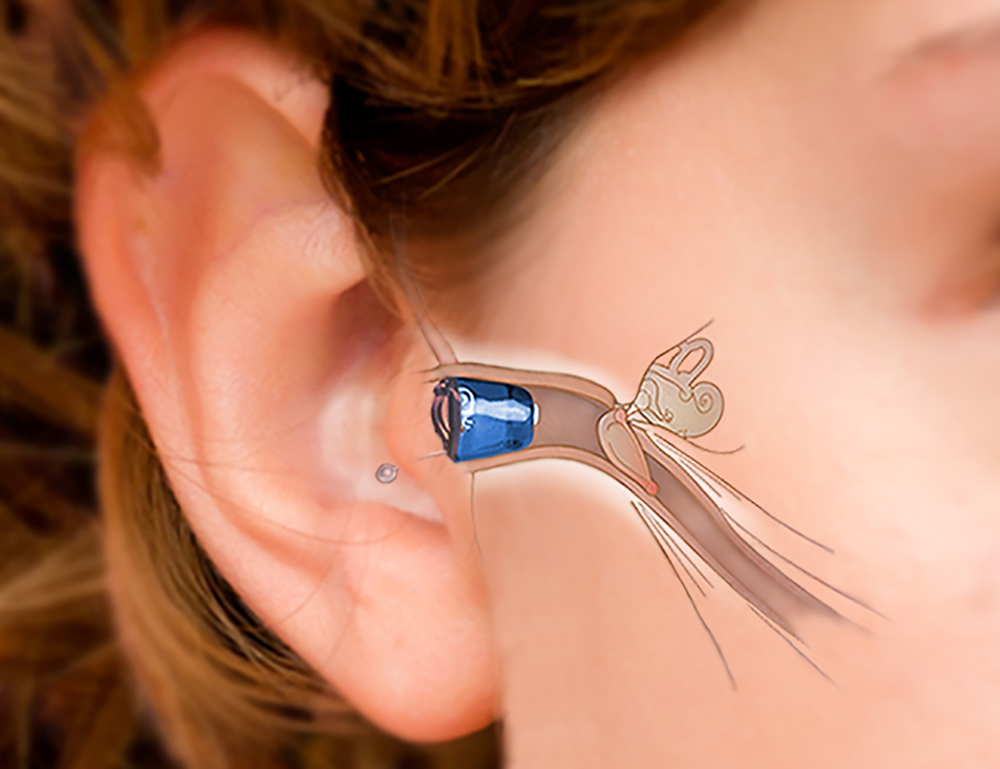

耳蝸、耳內植入與 tinnitus(耳鳴)的考量

若聽損屬於感音神經性或涉及 cochlea 結構,可能需要評估是否適合植入式選項(implants)。耳鳴(tinnitus)則是常見伴隨症狀,部分裝置具特定聲音療法或放大策略以緩解症狀。臨床專家會依據聽力評估結果、病史及生活需求提出建議;有時候結合康復(rehabilitation)與行為治療會比單一裝置更有效。

連線與遠距服務:bluetooth 與 teleaudiology 的應用

藍牙(bluetooth)連線已成為多數現代裝置的標準功能,能直接接收手機語音或視訊聲音,提高便利性。teleaudiology 的興起意味著部分檢測、調整與後續支援可以透過遠距完成,對於行動不便或居住在偏遠地區的人有助於提升 accessibility。遠距服務能進行基本篩檢(screening)、軟體更新與遠端校正(calibration),但複雜的評估仍需面對面執行。

使用與維護:校正(calibration)、電池與可及性(accessibility)

選購時要考慮日常維護與服務網絡,例如定期校正能維持最佳表現,電池型式(可充電或一次性)影響使用便利性。對於 seniors,裝置的操控介面、按鍵大小或語音提示等可及性設計很重要;同時,是否有在地的售後服務或聽力師支援也會影響長期滿意度。此外,配戴舒適度與外觀也是持續使用的關鍵因素。

康復與篩檢:rehabilitation、screening 與長期適配

選配後的康復階段常被忽略,但對於語音理解與日常功能提升至關重要。有效的康復計畫可能包含語音辨識練習、環境策略教學與裝置調整。定期篩檢(screening)能監控聽力變化,及時更新設定或考慮其他醫療選項。面對長期漸進性聽損,與臨床團隊的持續互動能確保裝置隨需求演進。

結論:選擇適合日常需求的個人聽力裝置應結合專業評估與個人生活情境考量。完整的 audiogram 與臨床諮詢能提供精準依據;放大與噪音處理、藍牙與遠距服務、校正與可及性設計則決定日常使用體驗。若存在耳鳴或涉及耳蝸的情況,應與醫療專業人員討論植入或其他醫療介入的可能性。持續的康復與定期篩檢有助於裝置長期適配與功能維持。